学校での出来事

高校生考案給食の取組

本校3年生選択授業「フードデザイン」では、学校給食の献立を考え実際に提供してもらう取組を、大樹町教育委員会、学校給食センターに御協力をいただいて行っています。

地域と食、バランスのよい食事、集団調理など必要なことを学習し、グループに分かれて献立作成、試作を繰り返し、ようやく1つの献立が完成します。その中から1つ、今年度の高校生考案給食が選ばれ、実際に提供されます。

今年度は、12月13日に提供されました。メニューは、「日本風台湾まぜそば」「中華スープ」です。台湾ブームで注目のまぜそばを、かつお節と海苔のトッピングで和風にアレンジしました。

またその日は、小学校を訪問して「給食交流」をしました。自分達の考案給食を小学生と一緒に食べ、その反応を生で確認。みんな「おいしい」「おかわりしたい」と大好評で、高校生はほっと一安心。

給食提供には、多くの人の手がかかっていることも分かり、キャリア教育の視点も加わり、学びの多い取組となっています。

試作中の様子

日本風まぜそば 試作品

本番も、高校生が考えたとおり再現してくださいました。

小学生と一緒に配膳

いただきますの前に、メニューの説明とフードロスの問題に

ついて、スライドや動画などを用いて小学生にわかりやすく説明。

向かい合っての試食に、少し緊張気味の高校生

「おいしい!」の言葉に、ほっと一安心。

御協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

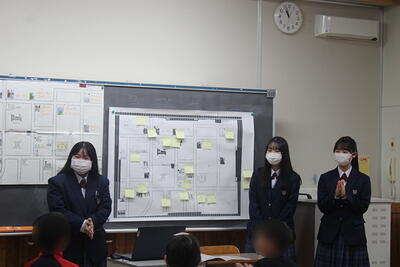

小・高連携による生徒の授業

12月13日(水)、大樹小学校の3年生の社会の2クラスの授業において、本校3年生3名が、地域探究学習で作成した大樹町内の「キケンマップ」の取組について説明しました。町役場に調査や提案を行ったり、町を実際に歩いて調査したり、「キケンマップ」としてまとめたものを町役場に持参して協議したり、大樹町高校生議会において、町長に危険箇所の改修とLED街灯の整備を訴え町長から危険なところから順番に整備するとの答弁をもらったししたことなどを説明しました。

児童はその後、3・4人のグループに分かれて、「キケンマップ」と高校生の説明を元に、改めて危険なところを出し合い、そのグループ協議には高校生も参加し、「キケンマップ」がさらにバージョンアップしていきました。

室蘭工業大学清水一道教授の講義

12月12日(火)、本校のSTEAM教育の一環として、室蘭工業大学副学長・ものづくり基盤センター長の清水一道教授が来校し、1学年に「ものづくり産業」、2学年に「工学の最先端」と題して、講義をしていただきました。

「この部屋の暖房のスチームはなぜあのような曲がった形をしているのか」という身近なものへの問いから、生活と科学の原則とのつながりや、大樹町のロケット開発との関わりから様々な分野の研究の集合がロケットや自動車開発につながっており、数学や理科だけではなく様々な学習が今後の生活の中で生きていくことが話され、教科横断的な学びの必要性が自然と理解できました。

また、御自身の経歴から、高校生の今後の働き方や考え方、「よりよい社会」を求める気持ちや人との「縁」の大切さなど、キャリア教育の視点からもお話いただき、生徒にとって貴重な経験となりました。清水教授誠にありがとうございました。

進路相談会in大樹に参加しました

12月7日(木)16:30から、大樹町福祉センターにて、株式会社ライセンスアカデミー主催の進路相談会in大樹に、1・2年生の希望の生徒・保護者が参加しました。

大学、専門学校、企業が30ほど、大樹町に来ていただき、担当の方から直接説明を受けることができました。

1つのブース30分程度で、興味のあるところや進路希望先などの3つのブースで話しを聞くことができました。

ふれあいカフェ 交流学習

11月27日、大樹町福祉センターで月に1度開催されている「ふれあいカフェ」に、家庭科目「生活と福祉」選択者10名が訪問し交流を深めました。

科目「生活と福祉」では、主に高齢者とその福祉について学んでおり、これまでに

「ふまネット」の見学や、認知症サポーター養成講座を受講するなど関連機関と連携をとって学習を進めてきました。

今回は、「ふれあいカフェ」にて自分達が考え準備したレクリエーションを共に楽しむという企画でした。高齢者の身体的・精神的特徴などをふまえ、参加者の方々が楽しくて元気になれる内容を考えました。

神経神経衰弱を楽しんでいる様子 「なかなかあたらないねぇ~」

↑ ボウリング さあ、何本倒せますでしょうか!

ボウリングのピンは、ペットボトルを用いた手作りです。

↑ 連想ゲーム 3つのヒントから答えを考えます。

問題がよく聞き取れない方にはサポートをしました。

お別れの挨拶をすると、「また来てね!」「1回で終わったらダメだよ~」と声をかけていただき、とても嬉しく思いました。

机上で学んだことを実際の場面で使ってみる、生かしてみるというとても貴重な学習の場となりました。高校生もとても楽しい時間となりました。ありがとうございました。